|

Ambiente e Società

I racconti di Giuseppe Di Bella sono caraterizzati da grande sensibilità e inducono i lettori a profonde riflessioni.

Una lacrima di sangue

Negli anni 60' in Sicilia c'era ancora molta selvaggina: non era cominciata la lunga e tetra stagione degli incendi boschivi dolosi che finirà forse domani, con il rogo dell'ultimo bosco dell'Isola.

I centri abitati e le aree sconvolte e devastate dall'edilizia senza regole delle seconde case, al mare o in montagna, non avevano ancora interessato una porzione così vasta del territorio, come avvenuto in seguito. Un fenomeno ancora oggi inarrestabile, favorito da amministrazioni inette, compiacenti se non colluse, che sta sfregiando irrimediabilmente il volto della Regione. L'inquinamento dell'ambiente, si manteneva su livelli sopportabili.

Ancora all'inizio degli anni 70', era possibile vedere volteggiare in alto, sui monti che chiudono la Conca d'oro ad Sud Ovest, qualche rara coppia erratica di aquile reali: uno spettacolo della natura che mozzava il fiato e che non si dimentica per tutta la vita.

Non erano stati ancora bruciati i vasti boschi di San Martino delle Scale e quelli retrostanti a Casaboli, né quelli di valle Sasizza.

La natura era ricca e superba: nei boschi si poteva incontrare il porcospino e qualche raro istrice. Tra gli stanziali era comune il coniglio, qualche lepre; pettirossi e cardellini in quantità e tanti altri animali, oggi pressoché scomparsi, come la volpe, la poiana, l'upupa, il falco grillaio, il gheppio, la ghiandaia, il capovaccaio.

E poi i migratori grandi e piccoli che sussurravano l'eco di un Continente vicino ed irrimediabilmente lontano dalla nostra anima: l'Africa dimenticata dove si consuma la quotidiana strage dei figli di un Dio dalla volontà incomprensibile. L'Africa della tragedia continua, del tempo scandito da un pendolo che oscilla tra la vita e la morte.

La caccia era ampiamente praticata: un fenomeno sociale che coinvolgeva decine di migliaia di soggetti, epigoni di una passione primordiale, anche se non più sostenuta da un bisogno alimentare.

Era usuale portare noi bambini nelle battute più agevoli e su terreni facilmente praticabili. Seguivamo i padri cacciatori che si aggregavano in piccole falangi per poi disperdersi nelle campagne arse e solatie o nei boschi antichi e segreti, dove il sole colando tra i rami, non riusciva a render più chiaro il mistero del Creato.

Eravamo fieri di partecipare alla caccia, a quell'attività degli adulti che in qualche modo ci affascinava. E nelle mattine fredde respiravamo intensamente l'aria umida, liquida e pungente ed insieme ad essa la vita stessa come una profezia di eterna felicità.

I cani avanti, poi i fucili e dietro noi bambini. I passi brevi e cauti, i pensieri vividi e indomabili degli anni verdi, gli sguardi silenziosi nel tacere profondo e misterioso della natura, cullata dal mormorio incantato del vento. Tutto sembrava avere un'anima. E poi un colpo e il tordo cadeva giù, lasciava l'aria e tornava al cacciatore in bocca al cane. E ancora il silenzio e l'odore forte e breve della polvere da sparo.

Vivevamo intensamente queste emozioni, senza chiederci nessun perché, ci sembrava naturale e basta, in quell'infanzia spensierata, lontana da ogni inganno, che aveva solo il sapore del domani, della libertà senza destino.

A volte i cani stanavano un coniglio tra le spine della macchia aspra e selvaggia, e alla fucilata seguiva il tragico capitombolo dell'animale che descriveva una drammatica scomposta parabola, prima di stramazzare a terra, ricomposto dalla morte.

Non si andava per il sottile e la sera quando le rondini veloci intrecciavano un volo più basso e più vicino all'uomo, formando aeree ghirlande festose, inebriate dalla libertà assoluta, qualcuno si esercitava al tiro al volo, fermando per sempre l'ultimo battito delle ali e del cuore, di questa compagna di tanta poesia, già allora protetta, perché utile all'ambiente e all'uomo.

Nessuna specie era al sicuro: qualcuno sparava anche alle aquile, alle volpi, ai grifoni, ai falchi ed alle poiane: per il piacere atavico di abbattere queste prede, senza un altro vero motivo perché queste specie, oltre che protette, non sono commestibili e non procurano danni alle coltivazioni o agli animali d'allevamento.

Perfino i gabbiani restavano vittima di qualche sciocco dinamitardo.

Era Novembre e il canneto impazzito sotto i colpi del Maestrale, urlava il suo tormento, piegandosi a lungo, senza mai spezzarsi.

Nuvole ovattate correvano inseguendosi lontano e oscurando per pochi istanti un sole non ancora alto, presuntuoso e freddo. Nuvole troppo veloci, come la vita che fugge dalla sua ombra, e dai nostri occhi, nel tempo che divide l'illusione da un sorriso amaro.

L'erba umida sembrava viva e tra le luci taglienti e le ombre ancora lunghe del mattino, andava in scena la rappresentazione dell'inquietudine umana che si disperdeva nei vaghi rivoli di un ruscello, senza seguito e senza futuro, se non l'interminabile stagione del rimpianto.

Allontanatomi da mio padre, seguivo un gruppo di cacciatori, amici di paese, su un viottolo parallelo. Un fruscio, un veloce fremito d'ali, lo sparo sordo: e il cardellino era a terra, ferito ma vivo. Si agitava in preda ad una convulsione irrefrenabile ad uno spasmo mortale.

Il cacciatore si avvicinò prese il piccolo e variopinto tremante uccellino, nel cavo della sua mano ... e lo lanciò con tutta la sua forza contro una grossa pietra. Non bastò: lo riprese da terra e tornò a sbatterlo sulla pietra.

L'animaletto morì ed io sentii spezzarsi dentro me il cristallo dell'innocenza. Si squarciò il sipario tra la scena della vita e la platea: sul palcoscenico recitava lo stesso uomo che seduto in prima fila applaudiva se stesso, senza capire la trama.

Mi avvicinai a quel batuffolo di piume arruffate: aveva gli occhi neri aperti e lucidi, riflettevano immoti la luce del cielo, restituendo solo il bianco brillante segno di una piccola vita. Da uno degli occhi pendeva una breve lacrima di sangue subito rappreso, effetto dello strazio dei colpi subiti.

L'uso di finire in questo modo i piccoli uccelli feriti, era (è) un fatto comune e da un certo punto di vista “necessario” per abbreviare le sofferenze degli animali morenti, forse anche un tardivo gesto di pietà. Questo lo compresi, ma non andai mai più a caccia.

Palermo nascosta. Le catene della vergogna

Nel 1965 frequentavo la terza elementare. Il mio compagno di banco era Calogero: piccolo di statura, capelli rosso scuro e una miriade di lentiggini. Le mani callose e dure come pietre, coperte di geloni color piombo, ormai cronicizzati. I compagni di classe poveri erano tanti.

Il boom economico non aveva raggiunto tutti. Ai margini del crescente benessere, un vasto proletariato stentava ancora a mettere insieme il pranzo con la cena, e non è un modo di dire. Il disagio sociale era ancora tale che, sia pure in modo saltuario, a scuola veniva distribuita la “refezione”. Naturalmente i bambini che non appartenevano alle famiglie povere, erano esclusi dalla somministrazione.

La refezione consisteva alternativamente in: Panino con lo sgombro, Panino con la cotognata (quella nelle cartine di plastica trasparente); piatto di minestra con fagioli o lenticchie; una mela, un'arancia o due mandarini.

Per i bambini che non ricevevano tale beneficio, sentire gli odori e veder mangiare gli altri, era comunque un supplizio di Tantalo, certo una sciocchezza al confronto della fame che i compagni così si strappavano di dosso.

Non avevo ancora i mezzi mentali per capire veramente la povertà, i suoi tragici contorni, i suoi spettri. Molte delle Persone e delle situazioni fissate nei ricordi, le comprendiamo veramente solo negli anni della maturità: come fantasmi riaffiorano dall'acqua immobile, profonda e scura del pozzo del passato.

Con noi cresce la capacità di gestire le emozioni ed il dolore: gli anni diventano un antidoto a veleni potenti. Non ho mai raccontato questa storia. A Calogero toccava la refezione perché era un bambino poverissimo: lo si capiva semplicemente guardandolo perché gli mancava tutto, dalla penna ai vestiti, che erano sempre uguali. Anche d'Inverno veniva a scuola con i sandali aperti e senza calzini. Arrivava a scuola puntuale e odorava di latte. Era di una bontà naturale.

Aveva un'espressione spaurita: sembrava spaventato dalla vita e non capivo perché. Non possedeva le piccole e le grandi ricchezze dei bambini: né biglie di vetro colorate, né figurine dei calciatori, né soldatini (quelli che si trovavano nelle scatole del detersivo TIDE), né la spensieratezza, né la speranza negli occhi. Nulla. Solo una volta arrivò a scuola con un mazzetto di figurine di Tarzan, quelle americane a colori con i fotogrammi del film e le foto degli attori.

La donna pantera, Cita, la donna leopardo. Arrivavano dagli Stati Uniti, ben sistemate dentro cassettine di legno, ed ogni confezione di dieci figurine era chiusa da una striscia di velina rosa. Quel giorno, alla fine delle lezioni regalò tutte le figurine a me e ad altri compagni. Mi disse che non sapeva giocare. Un giorno lo invitai a fare i compiti a casa mia, ma rifiutò e mi chiese di andare io a casa sua.

Mi spiegò il percorso minuziosamente. Attraversai tutto Vicolo Zisa, poi inforcai Via alla Grotta Danisinni che dopo un largo cortile ed un arco, si trasformava in una scala in pietra scura, che portava giù alla depressione detta appunto Piazza Danisinni, antico alveo del paludoso fiume Papireto. Mi fermai in cima alle scale, respirai a fondo: non conoscevo quest'angolo della città.

C'era un bel colpo d'occhio, una lunga prospettiva: la parte centrale della piazza era quasi completamente coperta da cipolle stese a terra ad asciugare, che nel sole alto del primo pomeriggio non proiettavano ombre, ma riflettevano un vivido colore dorato.

Lontano, si stagliava contro il tufo giallo l'ombra dei carretti che riposavano muti con le braccia tese al cielo; oltre gli asini legati con grosse corde agli anelli infissi nella pietra: dondolavano la coda per scacciare le mosche moleste. Uno scheletrico cane nero ciondolava incontro a tutti, sperando in una carezza che gli era negata.

D'un tratto la mia attenzione venne catturata da un bimbo di quattro o cinque anni che trascinava una sedia: giunto accanto alla madre, che seduta in piazza lavorava a maglia, posizionò la sedia e si accostò al seno che questa gli porgeva e reclinata la testa verso il suo braccio, cominciò a suggere il latte.

Più tardi seppi che il prolungamento dell'allattamento era utilizzato come tentativo di un metodo anti-concezionale, di dubbia efficacia direi, a giudicare dagli eserciti di figli che a quei tempi sbucavano da ogni dove. Discesi piano tutti i gradini e cominciai a cercare la casa descritta. Bussai piano, poi più forte, Calogero aprì la porta: aveva gli occhi rossi. Mi fece entrare.

Tre fratellini più piccoli, fecero capolino a scaletta da una tenda dai fiori stanchi, dietro la quale s'intravedeva il letto matrimoniale. Sorridevano, ma i denti mancanti erano più dei presenti.

Questo primo ambiente era una stanza buia col tetto in legno; pochi e poverissimi gli arredi: solo una piccola lampadina pendeva dal tetto e la sua fioca luce non andava lontano. Mosso qualche incerto passo verso l'interno, mi accorsi che il resto della casa era…una grotta … oscura, profonda.

Gli chiesi piano perché avesse pianto. Non rispose. Mi fece cenno di seguirlo in fondo alla grotta, su per una scaletta che portava ad un soppalco.

Quando arrivai al piano, non compresi subito l'immagine che avevo innanzi agli occhi: non riconoscevo le forme né la situazione.

In un angolo in penombra giaceva disteso a terra su un fianco, avvolto in una coperta lacera, un ragazzino di 12 o 13 anni.

Aveva le catene ai polsi e alle caviglie, e queste erano legate ad un'altra catena fissata al muro.

Istintivamente cercai di avvicinarmi: Calogero mi fermò tenendomi per un braccio.

Il ragazzo era affetto da una gravissima minorazione fisica e mentale: era magrissimo, diafano. Sussurrava in modo ossessivo la parola “mamma”, dondolando senza requie la testa.

Non sembrava spaventato o aggressivo, ma sospeso, estraneo al tempo e al luogo, prigioniero di quel desiderio della madre, di un anelito inappagato più che delle catene che lo legavano.

Chiesi a Calogero perché il fratello fosse incatenato. Mi raccontò con un filo di voce che il padre era carrettiere e che usciva da casa alle cinque e tornava la sera tardi.

La madre andava a servizio di mattina e di sera, e così non potevano fare altro che incatenarlo (“ci mentunu i cippi” mi disse, gli mettono i ceppi), perché era incontrollabile e quando non riusciva a comunicare, diventava violento e pericoloso per i fratellini e per se stesso.

Lo liberavano solo quando erano in casa i genitori e allora lui si rannicchiava in grembo alla mamma e li rimaneva. Mi disse ancora che non era mai uscito da casa perché i suoi genitori si vergognavano.

Mi raccontò, come per liberarsi in qualche modo da un macigno che aveva sull'anima, da un peso insopportabile, che doveva badare ai tre piccoli, alzarsi alle quattro come i genitori.

Aiutare il padre a caricare il carretto e la madre negli altri lavori di casa; vestire i fratellini, andare a scuola e poi i compiti, accudire il fratello impedito, in attesa del ritorno della madre.

E ancora la sera aspettare il padre per aiutarlo a scaricare il carretto, spaiare l'asino e governarlo.

Mi chiese di non dire niente a nessuno: di tenere il segreto.

Lui piangeva perché non sapeva come aiutarlo; piangeva perché questa vita era più grande dei suoi otto anni, dell'infanzia che gli veniva rubata.

Compresi così perché Calogero non sapeva giocare e la sua paura della vita. Perché il riflesso dell'iride era opaco, velato come quello di un vecchio.

“Ci mentunu i cippi” ripetevo nella mente tornando a casa; solo una lacrima solcò la guancia: la gettai via col dorso della mano … lontano. Sentivo freddo e avevo la bocca amara del fiele della vita.

Qualche anno dopo venni a conoscenza di alcune vicende simili, in cui “i cippi”, ancora negli anni sessanta, venivano usati in alcune famiglie disagiate, come mezzo di costrizione (non direi di correzione) di bambini turbolenti.

Per tutelare la riservatezza delle Persone citate, ho cambiato i nomi e tutti i riferimenti che possano ricondurre ai veri protagonisti di questa vicenda.

La povertà e l'ignoranza sono catene invisibili ma difficili da spezzare.

In quegli anni accadeva che la presenza di un bambino handicappato fosse vissuta come una vergogna, come un castigo divino: talvolta questo sentimento era così forte che più che ad assisterli si tendeva a nasconderli, a farli sparire: presenze eteree di cui disperdere anche il ricordo.

In molti casi, a prescindere dalla vergogna o meno, l'assistenza familiare prestata a chi è stato così sfortunato, ha rasentato “le virtù eroiche” che santificano l'esistenza dell'uomo: mamme e padri che hanno sacrificato l'intera vita alla cura di un figlio malato. Un valore etico assoluto.

Due anni dopo, una mattina di Primavera, Calogero mi disse che il fratello era morto. Teneva il capo chino sul quaderno di matematica e le lacrime scioglievano l'inchiostro fresco: dissolvevano a caso i segni poco vergati del più e del meno, così come fa la vita. Dopo le scuole elementari, non ho più rivisto il mio amico.

Di tanto in tanto mi piace pensarlo felice, sperando che la vita gli abbia saldato il debito, gli abbia reso giustizia, come merita.

La mirabile storia della morte di un fenicottero

Un uomo dal carattere d'acciaio, inflessibile, di poche parole. Aveva girato il mondo. 40 anni sul mare: due guerre, un siluramento, due naufragi e mille avventure dal Brasile alle Indie.

Gli piaceva raccontare le sue memorie: con me aveva un rapporto speciale e non si stancava di narrare, in siciliano, ogni sorta di storia. Ho scoperto, tanti anni dopo la sua morte, che alcuni episodi della sua vita li aveva affidati solo a me. Forse perché un giorno li raccontassi.

Nonno aveva la memoria intatta e il giusto ritmo della narrazione, i suoi racconti, avventurosi, tristi e allegri, erano un libro da ascoltare, da vedere.

Ed io lo ascoltavo nei pomeriggi uggiosi, quando non si poteva giocar nei campi, e la pioggia scendeva fitta e sottile, come un antico rimorso della coscienza: ascoltavo la sua voce profonda e sicura, a tratti velata dalla malinconia, dal rimpianto, dai ricordi di tutta una vita.

Talvolta, d'improvviso taceva, e fissava un punto troppo lontano, socchiudendo gli occhi: sembrava aguzzare lo sguardo per rincorrere la sua vita troppo veloce, inafferrabile: navigare nel mare di un'esistenza, nell'etereo delle sensazioni provate. Poi riprendeva.

Seduto di fronte a Lui dietro la finestra, guardavo la pioggia e mi stupivo sempre che una sola piccola goccia, riuscisse a far vibrare a lungo, tutta l'acqua delle larghe pozzanghere nel cortile.

Mi disse: “c'era questo piovigginoso tempo di Ponente, il giorno che ho assistito ad un fatto veramente straordinario”.

Iniziò da lontano, come era solito, e ricordò che negli anni 20' , mangiare carne era un lusso che pochi potevano permettersi. Così molti uomini erano cacciatori, non per diletto, ma per necessità, per cercare di portare a casa un po' di proteine per integrare la povera dieta quotidiana.

Quel giorno, mi disse, un grido echeggiò lontano dagli agrumeti che digradano lentamente verso lo Ionio, squarciò il silenzio e annunciò: “stanu passannu aroi!”. Stanno passando gli aironi!.

Sotto la denominazione di “aroi” (aironi) venivano collocati indistintamente tutti i trampolieri di passa, piccoli e grandi, tranne le cicogne che venivano distinte e riconosciute.

In quella occasione si trattava della passa primaverile dei fenicotteri, che dall'Africa risalivano verso il continente europeo.

Il fenicottero in siciliano si chiama “russeddu di sipala” ovvero “Rossello delle canne”, infatti sipala è il nome dialettale di una piccola canna da palude.

In Sardegna dove ancora oggi il fenicottero è comune e in parte stanziale, ha un nome dialettale antico e fantasioso che esprime il rispetto del popolo sardo per questo pittoresco animale: “sa zente arrubia”: il popolo rosso.

Quasi sempre i grandi migratori passavano e passano sulla Sicilia con un volo molto alto, salvo fermarsi talvolta per riposare al biviere, alle paludi dell'Anapo e in tutte le zone acquitrinose.

In presenza di condizioni climatiche avverse, come pioggia o forte vento contrario, i migratori erano costretti a volare basso.

Sentita la grida che si rincorreva, dalle case viciniori, tutti coloro che avevano un fucile, uscirono allo scoperto, ma accortisi che si trattava di una preda non commestibile, desistettero dallo sparare.

Un malaccorto vicino di casa, un certo Giovanni, vuoi per ignoranza, vuoi per spacconeria, sparò un colpo, invero senza speranza di centrare il bersaglio, troppo in alto, a limite del tiro. Ma il destino era in agguato e il piombo arrivò ugualmente a segno.

Colpì l'ala di un fenicottero. Il grande trampoliere ebbe un sussulto scomposto, perse subito quota e cominciò ad annaspare nell'aria cercando di non precipitare, ed emettendo il tipico verso, che Dante chiama “lai”, lamento.

Due altri fenicotteri dello stesso stormo, vistolo in tale difficoltà, incuranti del pericolo, si staccarono dalla formazione a “V” e si portarono subito sotto l'animale ferito, cercando di sostenerlo fisicamente e di non fargli perdere quota.

Lo accompagnarono così dall'alto in basso, disegnando nell'aria insieme a lui cerchi sempre più piccoli e insanguinati, un vortice senza speranza.

Il povero animale continuava a perdere quota: disperati i due soccorritori cercavano di riportarlo in alto con tutte le loro forze, dispiegando le ampie ali rosa e nere, ma la ferita era troppo grave e la caduta inesorabile.

Lo accompagnarono così, standogli sotto per sostenerlo, finché non raggiunse la terra, dove quasi lo adagiarono. Poi con un colpo d'ala repentino e potente, si allontanarono leggeri a dispetto dalla loro grande sagoma, ritornando allo stormo, che pur rallentando si era allontanato.

Tutti gli uomini avevano seguito increduli il tentativo di salvataggio dell'animale ferito: erano rimasti immobili, come il tempo che si era fermato, rapito dalla irreale e straordinaria bellezza di questa tragedia. Mentre l'acqua continuava a bagnare i volti, i sentimenti e il dolore.

Giaceva a terra il fenicottero e gridava addolorato e stupito, con le zampe piegate, dimenando l'ala sana e quella spezzata, dalla quale perdeva copiosamente sangue.

L'uomo che aveva sparato si avvicinò e dietro lui tutti gli altri. L'animale soffriva molto ed era ormai morente, pur dimenandosi ancora nella disperazione.

Nonno si rivolse al responsabile di quell'inutile tragedia: “Giovanni, se hai avuto il coraggio di sparargli senza motivo, ora devi avere il coraggio di porre fine alle sue sofferenze”.

Ma Giovanni non era capace di finire l'animale che continuava la sua dolorosa agonia; rispose: “Bastiano non me la sento di fare questo”. Allora nonno indietreggiò di qualche passo, fece allontanare gli altri e sparò, ponendo fine allo strazio del grande trampoliere che reclinato il capo, insieme al sangue perse la sua selvaggia fierezza.

L'animale rimase immoto e tutti tornarono verso casa. Nonno richiamò ancora Giovanni e gli disse: “No voi mancu vurricari ?”, non vuoi neanche seppellirlo? Si accorse che il responsabile del misfatto tratteneva le lacrime: tutte tranne una.

Riprese “restituiscilo alla terra, visto che l'hai tolto dal cielo”. Girò le spalle e andò via.

Ascoltavo ancora rapito e affascinato dalle meraviglie della natura … dal gesto generoso dei soccorritori … ma la storia era finita; nonno ora taceva e sembrava rivedere nei suoi occhi lucidi, quelli del fenicottero morente.

Non dissi nulla, continuai a guardare la pioggia che incurante precipitava ancora più fitta e lenta, colmando la nera terra lavica tra i filari della vigna senza foglie, come un pianto amaro e leggero. Come l'urlo disperato e muto della superbia spezzata.

Un bel libro da leggere

|

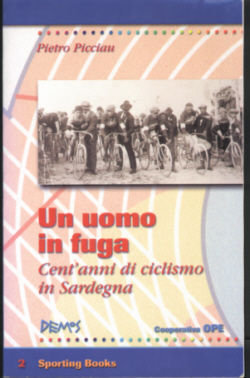

Un uomo in fuga

(Demos editore)

di Pietro Picciau

Cent’anni di cislismo

in Sardegna

…Il ciclismo e i suoi miti, le grandi corse,

le stelle e i gregari di uno sport da sempre sospeso

tra cronaca e leggenda. Nel secolo appena trascorso

campioni di prima grandezza come Girardengo, Bartali,

Coppi, Merckx, Moser, Saronni e Bugno che hanno

spesso gareggiato in Sardegna…

…Nel libro le vicende sportive di questi protagonisti

s’incrociano idealmente con quelle di tanti corridori

sardi, campioni solitari di coraggio e umanità

che arricchiscono il racconto dandogli la levità

della fiaba…

…Al centro della narrazione le fatiche, gli slanci,

le delusioni di uomini che il ciclismo, praticato

senza l’inganno del doping, ha reso un po’ speciali…

Il libro è di Pietro Picciau, appassionato

di ciclismo, nato a Monserrato, Cagliari, nel

1955, laureato in Lettere Moderne, giornalista

professionista, lavora a L’Unione Sarda. Ha insegnato

giornalismo sportivo all’istituto superiore di

educazione fisica (Isef) e pubblicato “Storie

e immagini, itinerari artistici su Gianni Argiolas”

(1992)

|

|